2018年3月17日(土)は東京、3月25日(日)は大阪にて、マイナビ主催の診療報酬・介護報酬改定セミナーが開かれました(第一部として診療報酬・介護報酬改定の、第二部として調剤報酬改定のポイントを解説しました)。講師にお迎えしたのは、ベストセラー『医療費のしくみ』の著者でもあり、診療報酬・介護報酬の裏側まで知り尽くす斯界の第一人者、高崎健康福祉大学准教授の木村憲洋氏です。ここでは、木村先生にセミナーで解説いただいた診療報酬改定のポイントについて紹介していきます。

「地域完結型医療」へ向け、アクセルを踏み込んだ

日本の人口のボリュームゾーンである団塊の世代が後期高齢者(75歳以上)となり、医療・介護サービスの需要がピークに達する中、それに対する十分なサービスを供給できるかが懸念されるという、いわゆる「2025年問題」を見据えて、2018年度(平成30年度)の診療報酬改定が行われました。しかも今回は、介護報酬改定のタイミングと重なった、6年に1度の「ダブル改定」です。

2018年度 診療報酬・介護報酬の改定率は下記の表のようになりました。医療や介護の重要性は言うまでもありませんが、国全体の財政を健全化させるためには社会保障関係費の伸びを抑えざるを得ないという厳しい現実があります。それを踏まえて、診療報酬本体と介護報酬はプラス改定としつつ、薬価・材料価格を大幅にマイナス改定して、全体としてバランスを取ったかたちとなりました。

【2018年度 診療報酬改定・介護報酬改定率】

| 診療報酬本体 | +0.55% | |

| 医科 | +0.63% | |

| 歯科 | +0.69% | |

| 調剤 | +0.19% | |

| 薬価・材料価格 | ▲1.74%(※) | |

| 介護報酬 | +0.54% | |

【出典】

※:薬価▲1.65%(実勢価等改定 ▲1.36%・薬価制度の抜本改革 ▲0.29%)

材料価格▲0.09%

今回の診療報酬改定の基本方針としては、以下の4つのテーマが掲げられています。

【診療報酬改定の基本方針】

|

このうち、特に注目されるのはIについてです。従前からの地域包括ケアシステム推進の流れを受けて「病院完結型医療」から「地域完結型医療」への移行を促すような改定が行われています。地域完結型医療がめざす仕組みとは、医療機能を分化・強化し、病院でなくても患者さんの状態に応じて適切な医療が提供できる体制を整えることです。また、状態が安定したらできるだけ早期に在宅へ移し、必要ならば介護サービスの利用につなげます。こうした仕組みの下で、医療費の適正化を図るとともに、可能な限り患者さんが住み慣れた地域で暮らし続けられる社会をめざします。

今次改定の注目ポイントは?

ここで今次改定のすべてを語ることはできませんが、いくつか注目されるポイントをご紹介します。

【改定の注目ポイント】

入院医療・入院基本料の評価体系見直し

外来医療

・かかりつけ医機能の普及・強化

ポストアキュート&サブアキュート

・地域包括ケア病棟の要件拡大

退院支援

・退院支援加算→入退院支援加算へと名称変更

調剤報酬改定

・医薬品の適正使用推進

介護報酬改定

・居宅サービス(通所介護や訪問介護)をマイナス評価

|

入院医療については、従来の一般病棟入院基本料の評価体系が見直され、急性期入院基本料1~7、地域一般入院基本料1~3に細分化されたことが注目ポイントのひとつです。急性期医療へのニーズが減る中で、看護配置や平均在院日数など基本的な診療に対する評価と、重症患者の受け入れなど診療実績に応じた評価を組み合わせ、より実態に即した体系となるよう再編されています。

外来医療については、かかりつけ医機能の普及・強化が大きなポイントです。例えば、地域包括診療料・加算に従来以上の点数が付く区分が設けられるとともに、算定要件を緩和。かかりつけ医機能に力を入れる病院・診療所は、より多くの診療報酬を受け取れるようになっています。

急性期を経過した患者さん(ポストアキュート)と、在宅・介護施設などからの患者さんで、症状の急性増悪した患者さん(サブアキュート)については、地域包括ケア病棟の要件が拡大され、ますます一般病棟からの転換が進むものと見られます。医療機能分化の流れの中で、中小規模の医療施設にとっては、今後の経営方針を考えるうえで見過ごせない改定となっています。

退院支援については、従来の退院支援加算が入退院支援加算へと名称変更され、退院調整を担うチームが患者さんの入院前から関わることが評価されています。早期から入院中の治療に備え、入院後の環境を整えることでスムーズな退院につなげるものであり、これも地域包括ケアを背景にした改定のひとつだといえるでしょう。

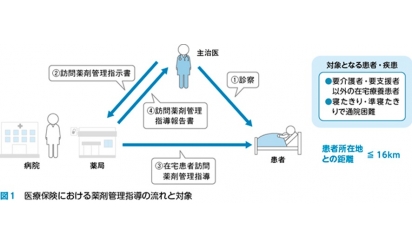

また、調剤報酬改定では、医薬品の適正使用推進がひとつのポイントとされますが、かかりつけ薬剤師がハブとなって医療施設や介護施設、かかりつけ医などと連携し、ポリファーマシーや残薬の解消をめざす流れは変わりません。このように地域医療に貢献する薬局が評価される一方で、いわゆる大型門前薬局については「評価の適正化の措置を講ずる」とされ、今後も厳しい締め付けがなされるものと見込まれます。

さらに介護報酬改定では、比較的経営的に恵まれていた通所介護や訪問介護といった居宅サービスをマイナス評価する一方、医療と介護の連携を強化する取り組みや、利用者の自立支援に資するサービスは積極的に評価するなどして、メリハリある報酬体系を目指しているという印象です。

木村憲洋氏が今次改定を語り尽くす

木村氏はセミナーで「診療報酬が経営戦略を大きく左右することは確かですが、点数の後追いをしてサービスを変えるのではなく、サービスの質を保ったまま効率化した結果、後から点数が付いてきた……となるように取り組んでほしい」と、病院や訪問看護ステーション、調剤薬局などのマネジメント層や人事担当者を中心とする聴講者へ、変化に対する前向きな姿勢を期待していました。診療報酬・介護報酬改定は病院そのものやケアのあり方などにも影響するため、現場スタッフにとっても聴く価値は大いにあったといえるでしょう。

今次の改定内容は幅広く、前項で触れたポイントはあくまでごく一部です。注目すべきことはまだまだあります。このコーナーでは随時、2018年度 診療報酬・介護報酬改定のポイントを総まとめしていきます。ぜひ、ご期待ください。

第一部(診療報酬・介護報酬改定)の会場風景

第二部(調剤報酬改定)の会場風景

メディカルフォーラム当日の配布資料について

メディカルフォーラム当日の配布資料(第一部、第二部)が、以下からダウンロードが可能です。

講師・監修者プロフィール木村憲洋(きむら・のりひろ) 1971年、栃木県足利市生まれ。武蔵工業大学工学部機械工学科卒業後、神尾記念病院、医療法人杏林会・今井病院を経て、現職。著書に『医療費のしくみ』『病院のしくみ』『薬局のしくみ』(いずれも日本実業出版社)などがある。 |

|

メディカルサポネット編集部

Parts:

内容:お役立ち資料